Denshi ashiato since2016

電子足跡:北陸街道(加賀街道)歩き旅

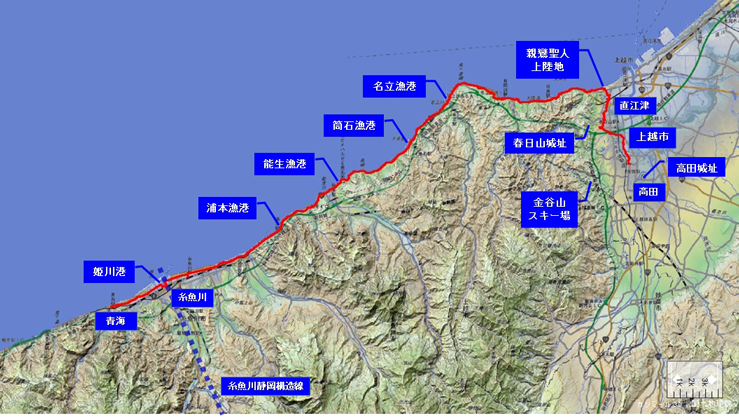

越後高田城下から糸魚川

プロローグ

越後長岡城下から京都を目指して歩き始めて越後長岡街道-北国街道と歩いてきました。今日から北陸街道(加賀街道)を歩きます。北陸街道は新潟,富山,石川,福井,滋賀を通り滋賀県鳥居本で中仙道と合流して新潟県上越市高田を結んでいる街道です。

新潟県上越市高田と言ってもピンとこないかもしれませんが,この道は上杉謙信の居城 春日山城 を左に見て,越後に流された親鸞聖人が上陸した居多ヶ浜で日本海に至ります。そこからは日本列島の三段腹の様な山脈が日本海に落ち込む海岸線に沿って北陸街道が続いています。切り立った断崖沿いの道なので景色も良く,天然の良港にも恵まれた土地です。

途中,虫生岩戸から梶屋敷付近まで約32kmの自転車・歩行者専用道路の久比岐自転車道が北陸街道とほぼ並行して走っています。この道は旧国鉄北陸本線の跡地を利用して作られた道で所々鉄道時代の遺構を見る事ができます。街道歩きのみならず,自転車を趣味とする方や廃線歩きを趣味とする方達にも是非通って貰いたい道です。

ルート

| 区間 | ルート | 歩いた日 | GPS移動距離 |

| 高田駅‐名立駅 | 高田城下-春日山城下-五智国分寺-居多ヶ浜-虫生岩戸-有間川-名立漁港-名立駅 | 2016/05/24 | 28.8km |

| 名立駅-糸魚川駅 | 名立-筒石漁港-能生漁港-浦本漁港-糸魚川駅 | 2016/05/25 | 26.3㎞ |

| 糸魚川駅-青海駅 | 糸魚川-姫川港-青海駅 | 2016/05/31 | 7.5㎞ |

|

|

|

| GPSログをGoogleEarth でツアーする方法 |

↑地理院地図(電子国土Web)に詳細ルート地図とポイントの写真が開きます。 |

カシミール3D 国土地理院 (カシミール3DによりGPSデータを国土地理院地形図に描画してそのイメージデータを加工したものです。)

カシミール3D 国土地理院 (カシミール3DによりGPSデータを国土地理院地形図に描画してそのイメージデータを加工したものです。)高田城下

北国街道-北陸街道追分 北陸街道スタート地点 直江津方面から歩いて来た北国街道を高田本町七丁目の交差点で右にクランクに曲がると北陸街道です。この道が滋賀県鳥居本で中仙道に合流するまで続いています。

直江津方面から歩いて来た北国街道を高田本町七丁目の交差点で右にクランクに曲がると北陸街道です。この道が滋賀県鳥居本で中仙道に合流するまで続いています。通学の児童や通勤の車で賑わっています。

写真左:直江津方面から歩いて来た北国街道。

写真右:左に曲がると長野方面に続く北国街道。

追分地蔵

本町七丁目の北国街道と北陸街道の追分から2km程行って木田新田に出ます。そこに道標を兼ねた追分地蔵があります。

「右いまゝちみち」「左かゝかいたう」と書かれています。傍らに設置されている説明板によると「いまゝち」とは現在の直江津との事。下左の写真の左側が北陸街道で親不知,富山,金沢に通じ,右に曲がると直江津,柏崎に通じています。もとの北国街道は直江津から黒井を通り柏崎方面に真っ直ぐ通じていたが高田城下の繁栄をを図る為街道を付け替えて

富山,柏崎方面を往来する旅人を必ず高田城下を経由する様にしたとの事です。

高田城下郊外

追分地蔵から500mほど歩くとえちごトキめき鉄道と交差します。「加賀踏切」と書いてあります。旧街道と交差する旧国鉄の踏切は街道の名前が付いている場合があります。道標のようで歩き旅には大変助かります。

追分地蔵から500mほど歩くとえちごトキめき鉄道と交差します。「加賀踏切」と書いてあります。旧街道と交差する旧国鉄の踏切は街道の名前が付いている場合があります。道標のようで歩き旅には大変助かります。高田もこの辺りになると田園風景になります。一帯はちょうど田植えが終わり水が張られた水田に早苗が風に揺れています。

春日山城址周辺

上杉謙信の居城として有名な城です。2㎞四方に遺構がある大規模な山城です。上杉謙信の騎馬像の奥に見える小高い山が春日山です。春日山山頂付近に本丸,毘沙門堂,麓に向かって二の丸,三の丸,景勝屋敷,直江屋敷など家臣団の屋敷が山腹にあり麓には監物堀と言われたお堀が1200mに渡って掘られていました。麓は根小屋が広がっていたのでしょう。この地から川中島,関東遠征や手取川に進軍したと思うと往時の武士団の雄叫びが聞こえてくるようです。

松並木

春日山城址の中心部から少し歩いて行くと当時の松並木が残っている道があります。残っていると言っても20数本なのでかろうじて当時の面影が残っているだけです。でも路傍に松があると道の感じがガラリと変わり旧街道の雰囲気が濃厚に感じられるようになります。

春日山城址の中心部から少し歩いて行くと当時の松並木が残っている道があります。残っていると言っても20数本なのでかろうじて当時の面影が残っているだけです。でも路傍に松があると道の感じがガラリと変わり旧街道の雰囲気が濃厚に感じられるようになります。国府周辺

当初この地は「越中国」に属していましたが,後に「越後国」に編入されそののち国府・国分寺が置かれて政治文化の中心になりました。ただ国分寺の正確な所在地は分からないとの事ですが「国府」という地名が残っています。現在地の越後五智国分寺は上杉謙信が建立したとの事です。

越後五智国分寺

現在の本堂は平成9年に再建されたものです。写真の仏舎利塔は慶應元年(1865年)に上棟された3重の塔です。新潟県内で仏舎利塔があるお寺は珍しく境内は独特の雰囲気があります。

親鸞聖人上陸の地(居多ヶ浜 こたがはま)

承元元年(1207年)専修念仏停止により流罪になった親鸞聖人はここ居多ヶ浜に上陸しました。

承元元年(1207年)専修念仏停止により流罪になった親鸞聖人はここ居多ヶ浜に上陸しました。ここから北陸街道は居多ヶ浜沿いの道になります。

本願寺国府別院(小丸山別院)

居多ヶ浜に上陸した後,北陸街道沿いに

居多ヶ浜に上陸した後,北陸街道沿いに1kmほど高田方面に行ったこの地に移られて恵信尼と結婚生活を送り,健保2年(1214年)に関東に旅立つまでこの地で念仏の教えを広められました。

以上,知ったかぶって書いていますが案内板に書いてあった事を書いています。

日本海沿岸の道

久比岐自転車歩行者専用道 親鸞聖人上陸の地から海岸沿いの旧北陸街道を2㎞程西に歩き虫生岩戸(むしゅいわと)に出ると,久比岐自転車歩行者道入口の看板があります。

親鸞聖人上陸の地から海岸沿いの旧北陸街道を2㎞程西に歩き虫生岩戸(むしゅいわと)に出ると,久比岐自転車歩行者道入口の看板があります。久比岐自転車歩行者道は旧国鉄北陸本線の線路跡を利用した自転車・歩行者専用道路です。ここ虫生岩戸から糸魚川中宿まで全長32㎞続いています。振り向くと米山がよく見えます。

久比岐自転車歩行者道は旧北陸街道とルートが近いので,車を気にしなくてすむ久比岐自転車歩行者道を歩く事にしました。

写真下は久比岐自転車歩行者道の風景です。いかにも元鉄道路線という雰囲気の道が続いていますし,国道8号線と並行していたり,所々旧北陸街道と交差する部分もあったり,現役の鉄道を見る事が出来たりして新旧の交通の変遷を感じる事ができます。

海岸段丘の道

有間川駅を過ぎると海食崖を60m程登ります。海食崖の上には小さな部落が点在しています。「茶屋ヶ原」という地名もありかつては北陸街道筋として賑わっていたのでしょう。

カシミール3D 国土地理院

有間川駅からの登り道

登り口が少々分かり難いですが道はしっかりと整備されています。

登り口が少々分かり難いですが道はしっかりと整備されています。写真で分かるように勾配は少々きついです。

茶屋ヶ原・乳母ヶ嶽神社

幾つかの小さな部落を越えると茶屋ヶ原に出ます。ここからは人家は無くなります。

幾つかの小さな部落を越えると茶屋ヶ原に出ます。ここからは人家は無くなります。少し歩くと乳母ヶ嶽神社の社殿があります。森の中に突然良く整備された立派な社殿が見えると少し驚きます。名前のとおり子育て・乳の神様として崇拝されていて乳不足の婦人が参拝すると霊験があるとの事です。

海岸段丘の道

場所によっては海を見渡せて開放的な道が続きます。 道の南側に北陸高速道名立浜ICが見えますが,直ぐそばに高速道路が走っているとは思えないひなびた道です。 道の途中で三叉路があり「左神社道○山○」と書かれた道標が建っています。神社とは今来た乳母ヶ嶽神社の事だと思いますので乳母ヶ嶽神社は信仰を集めていた神社だと分かります。

通行止め

三叉路から少し進むと無情にも通行止めの看板が立っています(2016年5月時点)。道の先は草が生い茂り通行困難です。やむ無く三叉路の道標まで戻り海蝕崖を下って久比岐自転車歩行者道に戻りました。

三叉路から少し進むと無情にも通行止めの看板が立っています(2016年5月時点)。道の先は草が生い茂り通行困難です。やむ無く三叉路の道標まで戻り海蝕崖を下って久比岐自転車歩行者道に戻りました。注:地図を見ると名立浜ICの方に向かって新しい道があるのでそちらを進んでも良いと思います。

鳥ヶ首岬周辺

廃線歩き???旧国鉄北陸本線の廃線跡を利用して作られた久比岐自転車歩行者道は廃線歩きの道でもあります。

いたる所に鉄道だった頃の遺構を上手く利用して敷設されています。

子供の頃,汽車に乗り洞門を走ると,トンネルなのに車窓から風景が見え隠れしてフラッシュバックの様に目に飛び込む光景がなんとも不思議な感じだった事を思い出しました。

海蝕崖の滝

鳥ゲ首岬を回ると,突然ほぼ垂直に海食崖を流れ落ちる滝が現れます。

鳥ゲ首岬を回ると,突然ほぼ垂直に海食崖を流れ落ちる滝が現れます。流れ落ちる水の清冽さもさることながら,海食崖の直下を歩いている事に気が付きます。

現代は道があるので簡単に見る事ができますが,昔は海上からでないと見る事が出来なかった滝です。

道の駅 うみてらす名立

名立漁港のところにある道の駅です。温泉とレストランそしてホテルもあるので歩き旅には非常に好都合な道の駅です。

名立漁港のところにある道の駅です。温泉とレストランそしてホテルもあるので歩き旅には非常に好都合な道の駅です。今夜はここで車中泊です。

夕日を見ながらビールを飲んでいると10m程離れたところで同じように車中泊していた方がビール片手に近づいてきて一緒に飲みませんかと声を掛けてくれました。飲みながらお話を伺うと86歳で東大阪から独りで来たとのこと。なんと驚いた事に三角点が有る山を2600回登りNHKにも3回出演したことがあるそうです。お名前を伺わなかったのが残念です。86歳になっても矍鑠としています。この様に老いたいものです。

筒石漁港周辺

屋根瓦の風景久比岐自転車道は筒石漁港周辺では一段高い場所を通っています。その為に普段は意識することはあまりないですが屋根瓦の美しさを強く感じる事ができます。日本海に面した漁村は黒い屋根瓦の家屋が連なっているイメージがあります。郷愁を感じる風景です。

能生(のう)周辺

能生漁港

漁港周辺の民家が印象的です。海に面して国道8号線が走り,直ぐ後ろに山が迫っています。僅かな平地に民家が密集しています。集落の生活の事を「肩を寄り添うように生活している。」という表現がありますが,まさにその表現がピッタリします。これまで戦後建てられた民家を見てもあまり心は動かなかったのですが能生漁港のなんの統一性もないある意味ゴチャゴチャした街並みは独特の雰囲気があります。

漁港周辺の民家が印象的です。海に面して国道8号線が走り,直ぐ後ろに山が迫っています。僅かな平地に民家が密集しています。集落の生活の事を「肩を寄り添うように生活している。」という表現がありますが,まさにその表現がピッタリします。これまで戦後建てられた民家を見てもあまり心は動かなかったのですが能生漁港のなんの統一性もないある意味ゴチャゴチャした街並みは独特の雰囲気があります。能生(のう)市街

漁港から少し行くと,能生の街があります。こちらの道はいかにも旧街道筋という感じの街並みが続いています。

糸魚川周辺

糸魚川駅周辺 糸魚川と聞いて思い浮かべる事は「翡翠」と「糸魚川静岡構造線」ではないかと思います。写真は北陸新幹線が開通して新しくなった糸魚川駅前の風景です。翡翠の原石と古事記に載っている奴奈川姫の像が建っています。

糸魚川と聞いて思い浮かべる事は「翡翠」と「糸魚川静岡構造線」ではないかと思います。写真は北陸新幹線が開通して新しくなった糸魚川駅前の風景です。翡翠の原石と古事記に載っている奴奈川姫の像が建っています。糸魚川は北陸街道と塩の道として知られる千国街道が交わり宿場町として栄えたと同時に清崎城の城下町でもあります。

市内本町通りは建物は建て替わっていますが昔の宿場の面影を色濃く残しています。

| Shopping | |

写真下中央:相馬御風宅(歌人・良寛研究家)

写真下右:なるほど珍百景で紹介された歯医者さんの看板

糸魚川本町通り(ありがたや通り)

塩の道追分

拍子抜けするくらいあっさりした塩の道の追分です。写真右がここから長野県松本まで続く千国街道の起点です。

拍子抜けするくらいあっさりした塩の道の追分です。写真右がここから長野県松本まで続く千国街道の起点です。現在は塩の道トレイルとして整備されているのでいずれ歩いてみたい道です。

このときは気が付きませんでしたが写真を撮った足元に道標があるようです。

姫川

長野県白馬から流れ出てここで日本海にそそぎます。

長野県白馬から流れ出てここで日本海にそそぎます。一度聴いたら忘れられない優しい名前です。

奴奈川姫を連想させるので古代のロマンを感じます。

翡翠は姫川の上流・支流で産出します。姫川でとれた翡翠の勾玉がここから古代日本に流通し古代人の胸を飾りました。

糸魚川静岡構造線

写真下のパノラマが姫川を俯瞰するフォッサマグナの西端の写真です。遠望する山脈が非常に急峻で独特な雰囲気があります。

青海付近 親不知への道

姫川を越えると旧北陸街道最難関の親不知(おやしらず)へのアプローチの道になります。海岸からいきなり急峻に立ち上がる断崖絶壁の親不知とは異なりゆるやかな道が続いています。

親不知を越してきた旅人はこの道に差し掛かって安堵したと思います。

END

2016/09/05:ver3.20 内部処理修正

2016/07/14:作成

Column

広告

広告

広告

広告

お買い物

お買い物