Denshi ashiato since2016

電子足跡:北陸街道(北国街道)歩き旅

今庄宿から木之本宿へ 栃の木峠越え

プロローグ

北陸街道(北国街道)を福井県側の今庄宿から栃の木峠を越えて滋賀県側の木之本宿まで歩いたページです。栃の木峠は中央分水嶺で太平洋と日本海を分ける峠です。北陸街道で最大の難所です。

栃の木峠に登る途中にある板取宿は茅葺の民家が三棟残っていて江戸時代の北国街道そのものの風景です。 坂道はきついですが風景と自然を満喫しながら歩くには良い道です。

重要:

この区間は北陸街道(北国街道)最大の難所です。 事前に充分な準備をして歩いてください。

注意1) 標高530mの栃の木峠を越えなければなりません。今庄宿からは約400mの登りです。

注意2) 途中エスケープルートがありません。

注意3) 滋賀県中河内から木之本方面の余呉バスが運行されていますが本数が少ないです。

注意4) 見落としていなければ,越前町今庄を越えて長浜市余呉町中之郷付近までの約35㎞の旧街道沿いには、北陸自動車道が柳ケ瀬トンネルを出た付近でイワナ料理・熊鍋・シシ鍋と書かれた食堂が一軒ありましたが土日のみの営業の様でした、それ以外食堂や食料品店はおろか自動販売も見かけませんでした。

注意5) 交通量は少ないですが時々大型トラックが走り抜けます。車に気を付けて下さい。

(以上2017年4月現在の状況です)

水はいつもより多い1.5L,ヘッドライト,昼食のアンパン,ミックスナッツ,いつもは持たないカロリーメイトをリュックに入れています。JR木之元駅の駐車場(無料)に車を置いて,JR北陸本線で今庄駅まで行って今日の歩きが始まります。

ルート

| 区間 | ルート | 歩いた日 | GPS移動距離 |

| JR今庄駅-木之元駅 | 今庄宿→板取宿→栃の木峠→中河内宿→椿坂峠→柳ケ瀬→余呉→木之本宿 | 2017/04/28 | 39.2km |

|

| ↑GPSログをGoogleEarthでツアーする方法 |

|

| ↑地理院地図(電子国土web)に詳細ルート地図とポイントの写真が開きます。 |

カシミール3D 国土地理院 (カシミール3DによりGPSデータを国土地理院地形図に描画しそのイメージデータを加工したものです。)

今庄宿付近

一昨日とは打って変わり快晴です。雨の中の今庄宿はしっとりとした風情がありノスタルジーを感じますが,今日の今庄宿はこれから栃の木峠を越えて京都に一歩でも近づこうと云う気持ちにさせてくれます。

文政の道しるべ

今庄宿を越えてすぐ,北陸本線の踏切の手前の追分に建っています。

”右 京・つるが・王可佐(わかさ) 左 京・いせ・江戸” と刻まれています。

左に曲がると栃の木峠を越えて木之本宿に向かい,右に曲がると木の芽峠や山中峠を越えて敦賀に至ります。松尾芭蕉はこの追分を右に曲がり敦賀に向かっています。

写真左:京・鶴賀・若狭 と 京・伊勢・江戸の追分

写真右:文政の道しるべ 1830年(文政13年)建立

板取宿

柴田勝家が北ノ庄(福井)の城主になったのち,近江とりわけ安土城との交通が重要になり街道を整備しました。宿馬30頭,人足60人が常備され,江戸時代になると番所を設け交通の要所となりました。

江戸末期には戸数53戸,問屋3軒,旅籠7件,茶屋3軒,人口300人前後の規模になったとの事です。

(以上 http://www.fukureki.com/の記述を要約して記述しました。)

こんな山間の狭い土地にこれだけの規模の宿場があったとは驚きです。

よく整備されていて,石畳があるだけで現代からいきなりタイムスリップします。現存する3棟の茅葺の民家は江戸時代の風景そのものです。

板取宿の風景

栃の木峠

栃の木峠への道は片側一車線の舗装された道路です。ヘアピンカーブが続き山肌の急峻さを実感します。往時の街道では相当難渋したのではないかと想像します。現代でも福井県⇔滋賀県への最短の道であることに変わりなく,高速道路が出来てもこの道を使って物資が運ばれるようで時々大型トラックが通り過ぎて行きます。

写真左:ヘアピンカーブが続く登り

写真中:栃の木峠遠景

写真右:福井県・滋賀県県境

栃の木峠の分水嶺

なんて事のない場所の写真ですがオレンジ色の破線の前後で道路の傾きが変わっている事に気付きますでしょうか?

なんて事のない場所の写真ですがオレンジ色の破線の前後で道路の傾きが変わっている事に気付きますでしょうか?太平洋側と日本海側を分ける分水嶺です。

この線を境に降った雨の行先が変わります。

手前は

孫谷川→日野川→九頭竜川を通り日本海に流れ

向う側は

高時川→琵琶湖→淀川を通り大阪湾に流れます。

分水嶺ってほんの少しの違いで運命が変わるような感じがして不思議な感覚になります。

注:測量した訳ではなく目視です。分水嶺でなかったらすみません。

中河内宿

今庄宿を越えてから車に乗った人以外に人に出会うのは初めてです。ここまでどの部落も人が歩いている姿を見ませんでした。山間地域がここまで人口減少が進んでいる事を再認識しました。中河内宿は本陣,脇本陣が置かれ賑わった宿場です。残念ながら往時の面影はありません。

中河内宿でようやく今日の行程の約半分です。昔の旅人は朝今庄宿を発ち,中河内宿で昼食を摂り,木之元宿で宿泊と云う行程が一般的だったとの事です。

写真左:中河内宿の家並 久し振りに人に出会いました

写真右:宿場外れにある小峠の冷水 顔を洗わせてもらいました。

余呉バス運行時刻について

中河内から木之本駅・余呉駅方面行きのバスが運行されています。

バス停にあった 平成26年4月1日改定版 の時刻表では

平日 7:20 8:19 12:22 14:22 17:55(この便は予約必要)

土日祝日 8:19 12:22 17:55(この便は予約必要)

バスを利用してこの区間を歩く場合はバスの時間に充分気を付けてください。

椿坂峠付近

小説 ”夜明け前”の書き出しの様な文学的なレトリックでは無く,椿坂峠付近は本当に山の中です。人には出会いませんでしたがカモシカに出会いました。

新しく椿坂トンネルが出来て旧国道365号線は車は通行禁止になっています。更に椿坂峠から木之本宿に向かう谷沿いの旧北陸街道の700m程の区間は入口付近で崩落していたので歩くのを断念し旧国道365号線を歩きました。

写真左:旧北国街道 椿坂峠旧国道365号線との分岐点付近。写真右下が崩落しています。

写真右:椿坂トンネル出口付近の旧北国街道

写真左:新緑と杉の緑のコントラストが綺麗です。

写真右:カモシカがゆっくりと斜面を登って行きました

柳ケ瀬宿付近

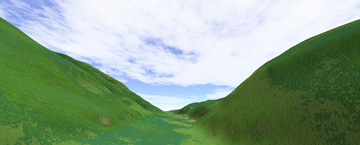

高速の北陸自動車道を敦賀方向から走って来て大きくカーブすると柳ケ瀬宿付近を通ります。以前車で走ったときに高速道路は急峻な斜面に挟まれV字の底を走っている様に感じます。あまりに印象的な風景だったので強く記憶に残っていました。 調べてみると"柳ケ瀬断層"が南北に走っている場所でした。柴田勝家はこの街道を軍用道路として整備したとの事ですが "柳ケ瀬断層" が走っている直線的な地形は近江と最短距離で結ぶには好都合だったのではないかと思います。

調べてみると"柳ケ瀬断層"が南北に走っている場所でした。柴田勝家はこの街道を軍用道路として整備したとの事ですが "柳ケ瀬断層" が走っている直線的な地形は近江と最短距離で結ぶには好都合だったのではないかと思います。注:図はカシミール3Dにより地形データを立体化 柳ケ瀬部落北側の北陸自動車道より琵琶湖方面を望む

柳ケ瀬の追分

西側の峰には柴田勝家が1583年(天正11年)に豊臣秀吉軍と戦った賤ヶ岳の戦いにおいて本陣を置いた玄蕃尾城があります。

また松尾芭蕉は敦賀から近江に入るとき、写真の左側の道、刀根から柳ケ瀬山(中尾山)の倉坂峠を越えて柳ケ瀬に入ったのではないかと言われています。

その柳ケ瀬の追分に道標がありました。

右 えちぜん??? 左 つるが??? と読めます。

柳ケ瀬の明治天皇行在所

余呉付近

余呉まで来ると視界が開けて風景が変ります。街道筋も人家が増え学校帰りの中学生が自転車に乗って元気な挨拶をして通り過ぎます。山崎食料品店

冒頭の注意4)に今庄宿を過ぎて約35㎞の区間に食堂・食料品店が無いと書きましたが余呉に来てようやく食料品店がありました。勿論ジュースを買って一気に飲み干しました。

郷界一里塚

町外れに片側だけですが郷界一里塚が残っています。名前の謂れは中之郷と下余呉の境だった事から郷界一里塚と呼ばれるようになったとの事です。

写真左:オアシスの様な食料品店

写真右:郷界一里塚

余呉小学校跡地

木造の校舎を見ると無条件に懐かしさが込み上げてきます。

木造の校舎を見ると無条件に懐かしさが込み上げてきます。夕陽が沈むまでグランドで遊んだ事や廊下を走って怒られた事などが脳裏をよぎります。

その割には勉強で何を教わったのか細かな事は忘れています。

木之本宿

北陸自動車道 賤ヶ岳サービスエリアの脇を通り過ぎるといよいよ本日のゴール地点の木之本宿です。”賤ヶ岳”と聞くと歴史好きの方はすぐに思い当たると思いますが柴田勝家と豊臣秀吉軍が戦った賤ヶ岳古戦場が西に数㎞の所にあります。

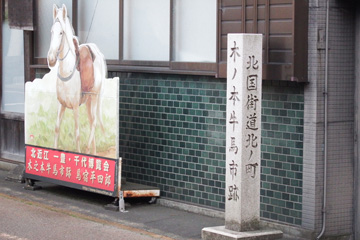

木之本牛馬市跡

夫に嫁入りの持参金を差し出して名馬を購入した山之内一豊・千代の逸話は有名ですが,名馬を購入した場所が木之本宿の牛馬市との事です。

木之本宿は今庄宿と似て古い家並みが良く残っています。木之本宿の写真は次の”木之本宿から鳥居本宿”にも掲載します。

写真左:木之本宿の家並

写真右:牛馬市跡

エピローグ

本日の温泉北近江リゾート 北近江の湯

広い敷地に露天風呂は勿論複数の浴槽があり綺麗な温泉施設です。

時間があればのんびりと湯船に浸かっていたいところですが歩き疲れた為に眠くなってしまい早々にあがって宿泊地の道の駅に向かいました。ホテル・旅館泊ならば風呂に入ってゆっくりできますが,車中泊では風呂に入った後に宿泊地までの移動があります。車中泊歩きの残念な部分です。

本日の宿

道の駅 湖北みずどりステーション

駐車場前が琵琶湖湖畔です。

駐車場前が琵琶湖湖畔です。歩き疲れた体を椅子に落として琵琶湖に沈む夕陽を見ながら,頭の中で 「琵琶湖周航の歌」 が流れるなかビールを飲みました。

それにしても琵琶湖は穏やかな風景です。

END

2018/12/19 ver5.17.0 ポップアップで起動する地図をGoogleMapから地理院地図(電子国土web)に変更

2017/6/8 作成

Column

広告

広告

広告

お買い物

お買い物