Denshi ashiato since2016

電子足跡:旧山陽道(西国街道)歩き旅

京三条大橋から芥川宿へ

歴史の舞台 寺田屋・山崎古戦場を通る道

プロローグ

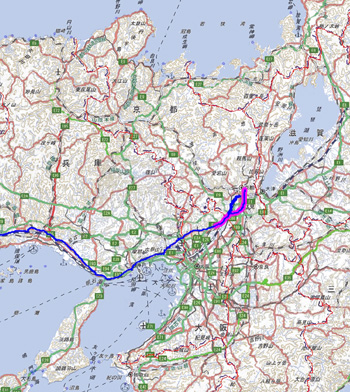

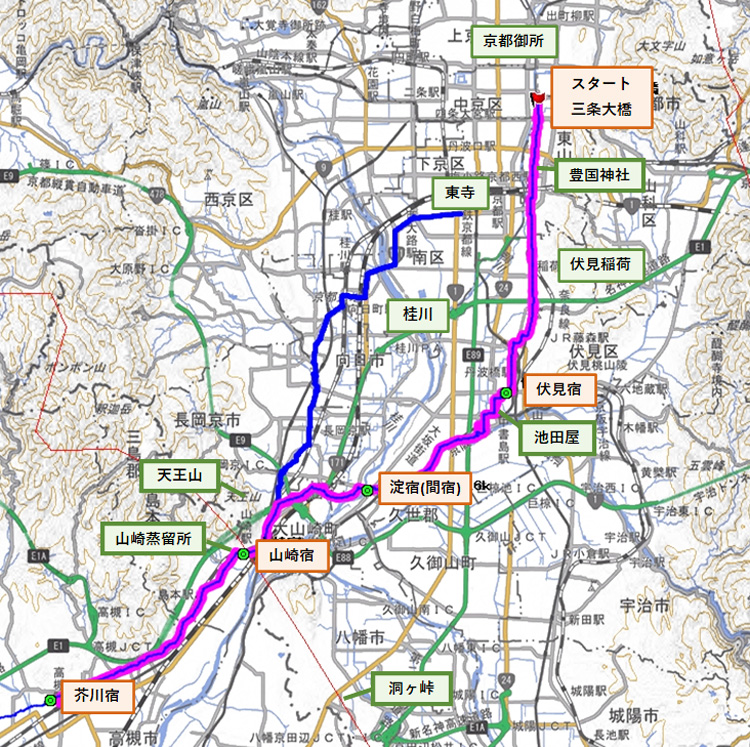

このページは旧山陽道(西国街道)を京都三条大橋東詰から芥川宿がある大阪高槻駅まで歩いたページです。旧山陽道(西国街道)の始終点は京都駅の南側の東寺から桂川の西側を歩いて山崎宿の手前で私が歩いた道に合流する資料が多いですが、私は三条大橋をスタート地点にしたかった事もあって ”太陽コレクション 京都・大阪・山陽道 平凡社” の記述に従って三条大橋-伏見宿-山崎宿のルートを歩きました。

この道は旧東海道の始終点 京三条大橋東詰から京都市街を南下して、伏見宿を経由し、山崎宿を通り、芥川宿まで歩きました。

京都市街では、古い家並みを通り、豊臣秀吉を祀った豊国神社、三十三間堂、伏見稲荷大社を通り、日本酒の産地でもある伏見宿を通ります。

伏見宿には坂本龍馬暗殺未遂未遂事件があった寺田屋(明治に再建された建物)が現存しています。

更に、宇治川・桂川を越えると、明智光秀と羽柴秀吉が戦った山崎の戦い(天王山の戦い)の古戦場を通ります。

山崎宿を越えると、大阪府に入ります。大阪府に入ると直ぐにサントリー山崎蒸留所を見ながら芥川宿へ向かいます。

京都ならではの、日本史の教科書や小説、TVドラマに描かれる出来事が起こった場所を通る歴史好きの方達にとっては興味深い道です。

| 都道 府県 |

区間 | 通る宿場等 | 歩いた日 | GPS 移動距離 |

備考 |

| 京都 | 三条駅-中書島駅 (京阪本線) | 三条大橋、豊国神社、三十三間堂、伏見稲荷大鳥居、伏見宿、寺田屋 | 2021/10/11 | 10.5km | |

| 京都/大阪 | 中書島駅-高槻駅 | 山崎古戦場、山崎宿、サントリー山崎蒸留所 | 2021/10/12 | 18.0㎞ |

|

|

|

| ↑GoogleMapと地理院地図にGPSログと写真がマッピングされた地図が開きます | GPSログをGoogleEarthでツアーする方法 | |

|

||

(カシミール3DによりGPSログを国土地理院地形図に描画してそのイメージデータを加工したものです。)

ピンクの太いラインは実際に歩いた道。

青の太いラインは東寺から山崎宿に至るルート。

細い青いラインは推定したルート

京三条大橋

この地を訪れるのは、北陸街道を歩いて、鳥居本宿で中山道に合流して京都に向かい2017年5月14日に三条大橋に到着して以来の再訪です。ここから西を目指して歩き始めます。

京都の市街は東京とは明らかに印象が異なります。とりわけ旧街道沿いの街並みは京都を感じさせてくれます。

豊国神社

豊臣秀吉を祀った神社です。説明板によると、慶長3年(1598年)63歳で亡くなった秀吉の遺体は現在の豊国神社の東側の阿弥陀ヶ峰に葬られ、その麓には豪華な廟社が造営されていたそうです。

豊臣氏滅亡後、その廟社も徳川幕府により廃祀され、その後明治13年(1880年)にこの地に再建されたとの事です。

秀吉像の後ろに見える唐門(国宝)は伏見城の遺構と伝えられ、二条城、南禅寺を経てここに移築されたとの事です。

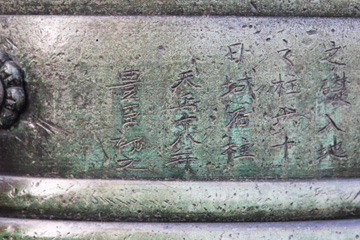

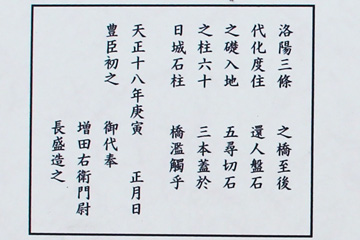

三条大橋の擬宝珠

ここまで、三条大橋から歩いてきました。三条大橋の擬宝珠に刻まれている銘文には、三条大橋が本格的な橋に改修されたのは、天正18年(1590年)に豊臣秀吉の命により大改造を行ったと刻まれています。その橋が現在まで続く三条大橋です。

京都国立博物館

豊国神社と隣り合って突然洋風の建物が現れます。門の奥にはロダンの ”考える人” が飾られています。”考える人” は上野の西洋美術館に飾られているものが有名ですが、国内では他に長島美術館、西山美術館、静岡県立美術館にも飾られています。

三十三間堂

京都国立博物館から七条大橋から東西に伸びる七条通りを渡ると三十三間堂です。仏像群を拝観したいところですが先を急ぐので諦めました。

伏水街道

上の 「伏水」 の漢字は書き間違えた訳ではなく、 「伏水」 です。洛中洛外という言葉を聞きますが、洛中は都の中、洛外は都の外という事なのですが、その境界は曖昧でしたが、天正19年(1591年)応仁の乱以来の戦乱で荒れ果てていた京の街を敵の侵入を防ぎ、鴨川の氾濫から市街を守る堤防として、京の街を中国の城郭都市の様に壁と掘りで取り囲む工事をしたのが豊臣秀吉です。その時の南の境界は概ね京都駅付近です。その土塁を御土居と言い、部分的に現存しているとの事です。

洛外だからという事でもないと思いますが、京都を東西に走るJR東海道本線を越えると、街並みが少し落ち着いて生活感が漂よう様になります。

下の写真は小さな川に架かっていた昔の欄干の写真です。住所で言うと東山区東山区本町です。

欄干の文字から、この道は伏水街道とも呼ばれていた事がわかります。京都の中心地と伏見を繋ぐ街道で豊臣秀吉によって開かれたと言われています。

面白いのは ”伏水” と書かれている事です。現在の ”伏見” は ”伏水” とも表記されていた事が分かります。

”伏水”は地下水を意味するので、伏見は良質な地下水に恵まれていた土地で、日本酒の醸造が盛んな土地という事が地名からも分かります。

伏見稲荷大社

その伏水街道を南下すると、突然お土産屋さんが軒を連ねる華やいだ街並みになります。千本鳥居で有名な伏見稲荷大社の門前町を通ります。

安土桃山時代の桃山とは?

写真:国道24号線の歩道橋から桃山方面を望む

話は変わります。昔、歴史の授業で安土桃山時代の事を習いました。織田信長と豊臣秀吉が政権をとっていた時代と習いますが、”安土”は滋賀県近江八幡市安土に織田信長が城を築いた事に由来している事は感じましたが、 ”桃山” とは何の事?と思いました。豊臣秀吉は大阪城のイメージが強いので、なんで”安土大阪時代”とか”安土浪花時代”と言わないのかとも思っていました。

話は変わります。昔、歴史の授業で安土桃山時代の事を習いました。織田信長と豊臣秀吉が政権をとっていた時代と習いますが、”安土”は滋賀県近江八幡市安土に織田信長が城を築いた事に由来している事は感じましたが、 ”桃山” とは何の事?と思いました。豊臣秀吉は大阪城のイメージが強いので、なんで”安土大阪時代”とか”安土浪花時代”と言わないのかとも思っていました。”桃山”が伏見周辺の東山の南端付近の地名で、桃山に豊臣秀吉は伏見城を築いた事に由来すると知ったのはかなり歳をとってからでした。

伏見宿

その桃山を東に見ながら南下すると伏見宿に着きます。意外に思うかもしれませんが伏見宿は川湊で栄えた宿場です。

近くに宇治川が流れ、宇治川は桂川、木津川と合流して淀川になり大阪湾に繋がっています。昔の物流の主体は船ですし、伏見より上流の宇治川は琵琶湖に向かうので、伏見は京都と言う大市場の集散地という位置にあります。

勿論、伏見の酒がここから全国に出荷された事は想像に難くありません。

写真左:後述する寺田屋の前の道路を挟んで隣にある伏見みなと公園

写真右:濠川が宇治川に合流する付近の伏見みなと広場

伏見宿

現在でも伏見宿が在った街道筋はアーケードになっていて、物凄い賑わいです。

写真左:大手筋通のアーケード

写真右:竜馬通り商店街

寺田屋

説明するまでもないですが、幕末、慶応2年1月23日(1866年3月9日)に起こった坂本竜馬襲撃事件の舞台になった場所です。薩長同盟を斡旋した坂本竜馬を伏見奉行所の幕府役人が襲撃し、竜馬は手傷を負いながらピストルで応戦し難を逃れたとされる場所です。

この時、妻になるお龍は風呂に入っていて、異変に気づいて袷一枚羽織って2階に駆け上がり竜馬らに危機を知らせたと言われています。

寺田屋は、その後に起こる戊辰戦争の端緒となる鳥羽伏見の戦いの戦火で消失し、現在の建物の東側に在った消失した建物にならう形で明治に建てられた建物との事です。

”お龍”その後

慶応3年11月15日(1867年12月10日) 近江屋で龍馬は暗殺され、未亡人になりました。その後 ”お龍” は土佐の坂本家に世話になるも1年程で京都に戻り、数年後に東京に出て東海道 神奈川宿の”さくらや”で中居として働き、明治8年(1875年)に西村松兵衛と再婚しています。再婚後も平穏な生活では無かったようで、晩年は大酒を飲み、酔うと「私は龍馬の妻だった。」と言っていたとの事です。そして明治39年(1906年)1月15日に66歳で没しています。

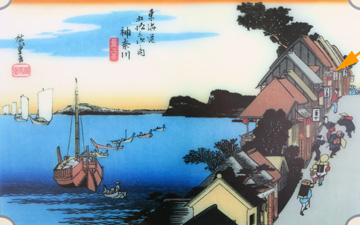

お龍が働いていた神奈川宿 ”さくらや” は安藤広重の東海道五十三次 神奈川の浮世絵に描かれている ”さくらや” で、現在でも旧東海道沿いの横浜市神奈川区台町で ”田中屋” として営業をしています。

写真左:安藤(歌川)広重 東海道五十三次 神奈川

写真右:田中屋が在る神奈川区台町 旧東海道

注:東海道五十三次 神奈川の浮世絵は田中屋の前にあった説明版に掲載されていた絵を写真に写して掲載させて頂きました。

写真左:田中屋

写真右:田中屋横の高さ10mほどの階段道路。埋め立てが進む前は浮世絵の様に海が迫っていた痕跡です。

田中屋のホームページへ

京美人の お龍さん の写真が掲載されています。

伏見口の戦い激戦地

寺田屋の直ぐ近く、距離にしたら100mも離れていない、水路に架かる京橋のたもとに ”伏見口の戦い激戦地跡”の石碑が建っています。説明板によると

かつて、ここは水運で賑わった伏見宿の中心地で半径500m程度の範囲に薩摩藩邸、土佐藩邸、長州藩邸、伏見奉行所があり、本陣4軒、脇本陣2軒、39軒の旅籠がありました。

かつて、ここは水運で賑わった伏見宿の中心地で半径500m程度の範囲に薩摩藩邸、土佐藩邸、長州藩邸、伏見奉行所があり、本陣4軒、脇本陣2軒、39軒の旅籠がありました。慶応4年(1868年)1月2日、鳥羽伏見の戦いが始まる前日の夕刻、会津藩の先鋒隊約200名が大阪から船でここ京橋に上陸。伏見御堂を陣地として戦い、劣勢になるや伏見奉行所に陣を構えた幕府軍や新選組が民家に火を放ちながら淀方面へ敗走したので、このあたりの民家が焼けたと書かれています。

伏見長州藩邸跡 禁門の変(蛤御門の変)

京橋から更に100mほど南下すると、現在 京都市の伏見土木事務所の敷地になっている場所に長州藩邸がありました。

京橋から更に100mほど南下すると、現在 京都市の伏見土木事務所の敷地になっている場所に長州藩邸がありました。元治元年7月19日(1864年8月20日)未明、前年の政変で朝廷から排除されていた長州藩が、武装した兵士約500名がこの長州藩邸から京へ進軍しようとして、大垣・会津・桑名・鯖江の藩兵と衝突して、禁門の変が起こりました。

今日は、このあと近くの中書島駅まで行ってゴールです。

日にちは変わり、中書島駅からスタートです。

暫く歩くと濠川が宇治川に合流する付近の伏見みなと公園に川船が再現されています。

暫く歩くと濠川が宇治川に合流する付近の伏見みなと公園に川船が再現されています。新高瀬川は渡れませんでした

ここから、宇治川の北岸を歩きますが、新高瀬川が宇治川と合流する所に人が歩ける程度の幅の橋が架かっているのですが、この橋は老朽化のため通行止めになっていました。上流の橋を渡ろうと思い川沿いに北に向かいましたが、今度は京阪本線を越える事が出来ませんでした。仕方がないので戻って迂回しました。

淀宿(間宿)

宇治川の北岸の土手の上を歩きます。宇治川には第二京阪道路と国道1号線の宇治川大橋が架かっています。

旧山陽道は国道1号線と交差して続いていますが、1号線は交通量が多く、かつ信号機が無いので宇治川大橋の下を潜って1号線を渡りました。

戊辰役東軍・西軍激戦の址

淀宿の手前の京都競馬場の側に ”戊辰役東軍・西軍激戦の址”の木柱が建っており、”戊辰役東軍戦死者埋骨地” と書かれた共同墓地がありました。

おそらく、鳥羽伏見の戦いで淀城あるいは大阪城に敗走する幕府軍を新政府軍が追撃してこの地で交戦したのではないかと思われます。

驚いたのは、現在になっても、生花が手向けられていた事です。150年以上前に亡くなり、その後の日本を見ることなく、現在の世の中の礎になった人達を日々敬っている方達が花を手向けているのだと思います。

淀宿

淀宿は桂川と宇治川が合流する手前に出来た宿場です。

ここには淀城がありました。淀城は3回の変遷があった城ですが、名称の ”淀” から推察できるように2回目は豊臣秀吉の側室茶々(淀君 信長の妹お市の方の長女)の産所として大改修された城です。淀君はこの城で鶴松を出産しますが、鶴松は3歳で死去しています。

桂川

桂川に架かる宮前橋からの眺望

写真左:京都方面

写真右:大阪方面

写真右上の小高い山は天王山

山崎宿

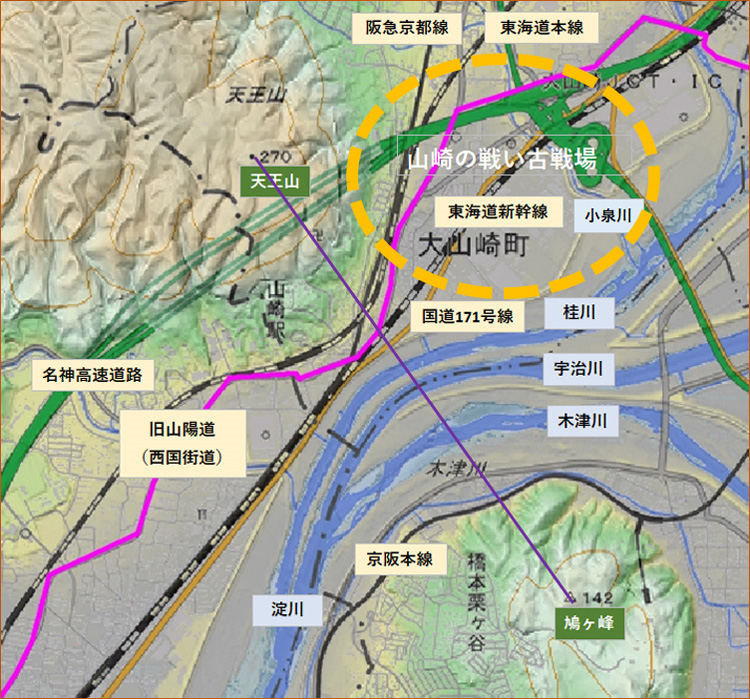

山崎は宿場より ”山崎の戦い(天王山の戦い)” の方が記憶に残っている方達の方が多いと思います。説明するまでもありませんが本能寺の変で織田信長が討たれ、備中高松城を水攻めにしていた羽柴秀吉軍が中国大返しでこの地に進軍し、天正10年6月13日(1582年7月2日)明智光秀軍と戦った地です。地形好きの私としては、この地形は興味深いです。

天王山と鳩ヶ峰に挟まれた平地に桂川、宇治川、木津川が合流し淀川になり、旧山陽道は桂川と天王山の麓の僅かな平地を通っています。更に当時は天王山の東側は沼地が広がり更に狭い範囲に街道が通っていました。現在でも主要な交通路線が山崎周辺に集中しています。

西側から京都に進軍すると、旧山陽道(西国街道)か淀川の東岸、京街道を進軍する事になります。

もし、山崎を避けて淀川の東側京街道を進軍してきたとすると、京都に攻め入るには木津川、宇治川、桂川と大きな河を渡河しないといけないので進軍が難しくなります。従って必然的に、ここ山崎が戦場になったと感じます。

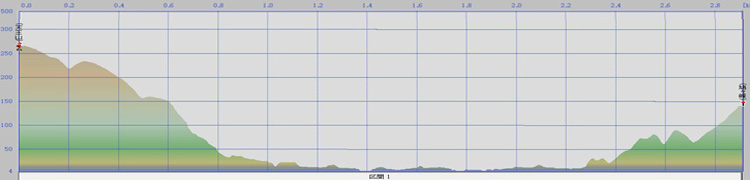

天王山と鳩ヶ峰を結んだ断面図

カシミール3D 国土地理院

(カシミール3Dにより国土地理院地形図を描画してそのイメージデータを加工したものです。)

インターネットの複数の記述をまとめると

羽柴秀吉軍が進軍してくると知った明智光秀は山崎に進軍します。光秀軍は山崎の隘路を縦長に進軍して来る秀吉軍を順次攻撃するという戦術でした。

ところが、光秀軍は最も幅が狭まる天王山の南側、現在の山崎駅、大山崎駅付近に布陣せず、その東側の小泉川(旧 円明寺川)の東側に布陣します。現在の大山崎JCTがある辺りです。一方の秀吉軍は戦況を一望できる天王山山麓、街道沿い、河沿いの3軍に分けて布陣します。

山崎古戦場付近 小泉川(旧 円明寺川)周辺 正面は天王山

当初、合戦は一進一退で展開していましたが、河沿いに布陣した秀吉軍が、ひそかに小泉川(旧 円明寺川)を渡河して、光秀軍の側面を突くような形で攻撃すると戦局が一変し、その後はご存じの通りの展開になりました。

歴史に ”もし” は無いですが、仮に光秀軍がもう少し西側、現在の山崎駅、大山崎駅、或いはサントリー山崎蒸留所付近に布陣して、進軍してくる秀吉軍を包囲する様な形で布陣をしていたら歴史は変わっていたかもしれません。

何故、光秀軍が小泉川の東側に布陣したのかについては、山崎を戦火に巻き込まないという禁制(為政者が寺社・民衆に対して禁止する事項を書いた文書)を本能寺の変の翌日に発行していた為というインターネットの記述がありました。

それが史実なら、光秀の、どんな状況下でも ”民(たみ)” を大切に思う真摯な性格を垣間見るようです。

山崎宿

山崎の追分 冒頭に、京都駅南側の東寺から桂川の西側を通るルートがあると書きました。

冒頭に、京都駅南側の東寺から桂川の西側を通るルートがあると書きました。そちらを歩いて来ると、大山崎JCT付近のこの追分で合流します。

宿場内の風景

写真左:聞法寺 後ろの山は天王山

写真右:宿場内の旧山陽道 この道を秀吉軍が進軍してきました。

従是東山城国

山崎宿を進むと 府社 離宮八幡宮があります。ここは枡形になっていて、

曲がると 「従是東山城国」 の石柱があります。ここがかつての山城国と摂津国との境界でした。

そして現代も京都府と大阪府の府境です。

もうひとつの山崎

大阪府に入ると直ぐに、NHK朝ドラ 「マッサン」 で一躍有名になった、サントリー山崎蒸留所があります。

写真の”山崎”のパッケージは、以前知り合いから頂いたものですが、”山崎” を舐めるようにチビリチビリと飲んでいたのですが、放送があって暫くしたら、店頭から消えてしまい、それ以来お目にかかる事が無くなりました。

トロッとした舌触り、どう表現したら良いのか分からない独特な香りが鼻に抜け、他のウイスキーでは味わえない魅力です。このウイスキーは鼻で飲むものなのだと感じました。

ちなみに頂いた ”山崎” はまだ少し残っています。このページをリリースしたら久し振りに飲んでみようかと思っています。

サントリー山崎蒸留所を過ぎると、とりたてて有名な所が在る訳ではないのですが、道沿いの家並みがなんとも言えず良い雰囲気です。

旧街道を歩くといつも感じるのですが、現在の直線的な道路には無い、微妙に曲がり、少々雑然とした家並みがなんとも優しい感じがして郷愁を誘います。

櫻井駅跡

櫻井駅跡はJR島本駅のそばにあります。

ここは古代律令制時代の宿駅が在ったところです。Wikipedediaによると、続日本紀に和銅4年(711年)に摂津国島上郡(嶋上郡)に大原駅を設けたという記述があり、この大原駅が櫻井駅だとの説があるとの事です。

ここは古代律令制時代の宿駅が在ったところです。Wikipedediaによると、続日本紀に和銅4年(711年)に摂津国島上郡(嶋上郡)に大原駅を設けたという記述があり、この大原駅が櫻井駅だとの説があるとの事です。という事は今歩いている道は、1300年以上前には既に街道が整備されていたという事になります。

芥川宿

山崎宿から芥川宿に向かって歩いて行くと、所々まだ山崎宿周辺の余韻が残る家並み続きます。

芥川宿の最寄り駅はJR京都線高槻駅です。高槻駅に近づくと突然雰囲気が変わり近代的な高層マンションや大きな商業施設が並び始めます。

芥川宿は高槻駅より、もう少し西側です。今日は高槻駅で行動終了です。

エピローグ

この道を歩くまで龍馬暗殺未遂事件があった寺田屋が残っていると知りませんでした。激動の時代の遺構を訪れたいと思って、東寺から山崎宿への道ではなく伏見宿への道を選んだ理由のひとつです。更に、山崎の戦いの地を訪れるのも歩く上での大きなモチベーションになりました。歩いたのは10月中旬でしたが、かなり暑い日で、正直、大汗をかき、足は痛く、身体が辛いという現実でした。

これまで、教科書、小説、TVドラマ色々な媒体でこれらの歴史を見聞きしますが、実際にその地を訪れると印象が強くなります。でも既に長い時を経てその地を訪れても、頭の中では歴史のドラマを理解できますが、印象としては、疲れ切った身体の現実とは裏腹に、頭の中の風景に薄い靄がかかっているような、”紗”をかけて撮影した写真の様な、どことなく現実離れしている風景を見ている印象でした。だから歴史にロマンを感じるのかも知れません。

END

2022年07月31日 田中屋の記述追記

2022年01月10日 作成

Column

広告

広告

広告

広告

広告

お買い物

お買い物