Denshi ashiato since2016

電子足跡:旧山陽道(西国街道)歩き旅

備前焼の町伊部から岡山城下を通り一宮へ

プロローグ

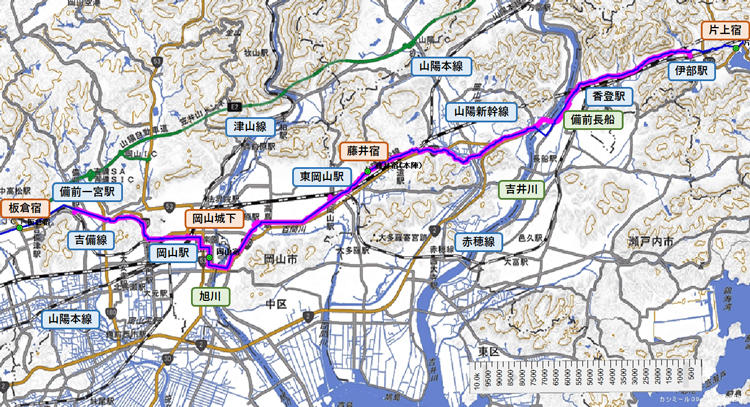

このページは旧山陽道(西国街道)を備前焼の町伊部から岡山城下を通り 吉備津彦神社が鎮座する備前一宮まで歩いたページです。この道は途中、刀剣の里備前長船を通り、中国山地から流れ出る吉井川と旭川を渡って岡山城下に入ります。岡山城下は近代的な都市に変貌していますが、賑やかな繁華街を通り、吉備津彦神社が鎮座する備前一宮に至るコースです。

街道筋からは、岡山城址も岡山後楽園も家並みが邪魔をして見る事が出来ませんでしたが、岡山市街が随分と大きな都市だったのに驚きました。

| 都道 府県 |

区間 | 通る宿場等 | 歩いた日 | GPS 移動距離 |

| 岡山 | 伊部駅-東岡山駅 | 伊部、香登、長船、藤井宿 | 2021/11/18 | 19.7km |

| 岡山 | 東岡山駅-備前一宮駅 | 岡山城下、奉還町、矢坂 | 2021/11/20 | 15.4km |

|

|

|

| ↑GoogleMapと地理院地図にGPSログと写真がマッピングされた地図が開きます | GPSログをGoogleEarthでツアーする方法 | |

|

||

(カシミール3DによりGPSログを国土地理院地形図に描画してそのイメージデータを加工したものです。)

備前焼の町 伊部

伊部に関しては前のページにも記載していますが、伊部は町中が備前焼の町です。伊部の駅を降りて歩き始めると直ぐに備前焼の窯元があります。街道沿いの家並みも風情があります。

香登(かがと)

香登は間宿だったようです。大内山の麓付近から1㎞以上、所々に古民家が残る雰囲気の良い家並みが続いていました。大内神社

「あれ?なんでこんな所に、こんな立派な神社が在るの?」と思って境内に入ってみました。本殿は元禄16年(1703年)の建築で、弘安8年(1285年)の古文書には既にその名があると説明版に書かれていました。

そして、境内には石垣に囲まれた一里塚跡がありました。石垣に囲まれた一里塚を見たのは中山道の板橋区志村一里塚と箱根旧街道の畑宿の一里塚以来ではないかと思います。

鷹取醤油・燕来庵

1905年創業の醤油屋さんです。

女性が店先を掃除していたので、お話を伺ったら、建物は築110年位で、鷹取醤油と燕来庵は一棟の建物の様に見えるけど、元々は別々の建物で、隣の建物を買い取って改装して一棟にして営業しているとの事でした。

「落ち着いて良い建物ですね。」と言ったら、『住んでいても、気持ちが良いです。』とおっしゃていました。

刀剣発祥の地 備前長船

香登の家並みを過ぎて少し歩くと 吉井川の東岸に出ます。住所は岡山県瀬戸内市長船町です。近年、刀剣の人気が高いですが、私は刀剣に興味がある訳ではないですが備前長船の名前は小さい頃から聞いていました。その長船がこの地だったとは、今回歩いて初めて知りました。

残念ながら、調べたルートでは、かつて刀剣の生産が行われた中心地を通らなかったので、町の脇をかすめて通っただけですが、もし刀剣に興味がある方は、備前長船刀剣博物館が在る町の中心を通る道を歩いた方が良いかもしれません。

藤井宿

長船の町を過ぎると吉井川を渡ります。勿論、江戸時代は舟渡でした。現代は備前大橋を渡ります。舟渡場は橋より少し下流の今はゴルフ場になっている福岡という地名のあたりに在ったようです。渡った西岸は岡山市です。

マンホールの蓋に、桃太郎がデザインされています。蓋を見て岡山市に入ったんだと実感する自分が居ます。

しばらく田園のなかの道を進むと、藤井宿の家並みに入ります。

藤井宿本陣跡

説明版によると、旧山陽道は時代によって道筋が変遷しており、安土桃山時代の五大老の一人宇喜多秀家の時代に、街道の付け替えが行われ、それまでの古都宿に代わり藤井が宿場になり、江戸時代の参勤交代制のなかで岡山城下以東の最初の宿場として栄えたとの事です。

説明版によると、旧山陽道は時代によって道筋が変遷しており、安土桃山時代の五大老の一人宇喜多秀家の時代に、街道の付け替えが行われ、それまでの古都宿に代わり藤井が宿場になり、江戸時代の参勤交代制のなかで岡山城下以東の最初の宿場として栄えたとの事です。古都宿は歩いた旧山陽道より北側の山沿いに地名として残っています。

藤井宿本陣は建物は無く、塀も長年の風雨で痛みが激しく、昔の面影はありませんでした。敷地内の大きな樹木が長年の変遷を見守っていました。

この風景を見たら杜甫の春望を思い出しました。

春望 (杜甫)

国破山河在 国破れて山河在り

城春草木深 城春にして草木深し

感時花濺涙 時に感じては花にも涙を濺ぎ

恨別鳥驚心 別れを恨んでは鳥にも心を驚かす

烽火連三月 烽火三月に連なり

家書抵萬金 家書萬金に抵る

白頭掻更短 白頭掻かけば更に短く

渾欲不勝簪 渾べて簪に勝えざらんと欲す

本日は藤井宿を過ぎて東岡山駅まで歩いて行動は終わりです。

岡山城下

日にちは変わって東岡山駅からスタートです。西に歩いて百間川を越えると城下町らしい感じがしてきます。

更に歩を進めるて旭川の東岸付近まで来ると、直線距離で500m程離れた所に日本三名園のひとつ岡山後楽園があります。その対岸は岡山城址です。ですが家並みが邪魔をして後楽園も天守閣も見る事が出来ませんでした。

廣栄堂 中納言本店

安政三年(1857年)創業の和菓子店です。看板に ”きびだんご” と書いてあるので、名物のきびだんごが有名なお店なのだと思います。建物は建て替えられていますが、昔の雰囲気を残して建て替えられていて良い風情です。以前は店舗を建て替えると、コストや床面積の関係だと思いますが味気ない立方体のコンクリートの建物にする事が多かったと思いますが、廣栄堂の様に和の感じを残して建て替えて頂けると景観が保全されて良いなと思いました。

安政三年(1857年)創業の和菓子店です。看板に ”きびだんご” と書いてあるので、名物のきびだんごが有名なお店なのだと思います。建物は建て替えられていますが、昔の雰囲気を残して建て替えられていて良い風情です。以前は店舗を建て替えると、コストや床面積の関係だと思いますが味気ない立方体のコンクリートの建物にする事が多かったと思いますが、廣栄堂の様に和の感じを残して建て替えて頂けると景観が保全されて良いなと思いました。岡電東山線

岡山市内には路面電車が走っていました。路面電車を見ると、「都会に来たな。」と思うと同時に「懐かしい。」と感じます。以前都内に住んでいた頃、特に何処に行くという目的地がある訳では無いのですが、東京に唯一残った都電荒川線に乗って、気が向いたところで降りて町をみる、それを繰り返して一日過ごした事があります。他の交通機関には無い『のんびり感』が魅力です。それにしても岡山の車両はユーモラスです。

岡山市内には路面電車が走っていました。路面電車を見ると、「都会に来たな。」と思うと同時に「懐かしい。」と感じます。以前都内に住んでいた頃、特に何処に行くという目的地がある訳では無いのですが、東京に唯一残った都電荒川線に乗って、気が向いたところで降りて町をみる、それを繰り返して一日過ごした事があります。他の交通機関には無い『のんびり感』が魅力です。それにしても岡山の車両はユーモラスです。京橋

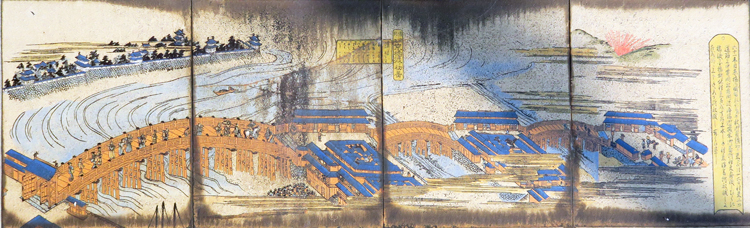

岡山市の中心部に入るには京橋を渡って入ります。京橋は岡山城址の下流800m程の所の旭川に架かる橋です。

岡山市の中心部に入るには京橋を渡って入ります。京橋は岡山城址の下流800m程の所の旭川に架かる橋です。汚れていますが、下の写真は京橋の西詰の公園にあった絵です。左上に岡山城が描かれ、京橋を参勤交代と思われる行列が描かれています。橋が3本架けられていますが、この場所は旭川の中州が2つあり、江戸時代にも既に中州に家が立ち並んでいた事が分かります。

旭川上流を望む

京橋の西詰付近から上流を見た写真です。写真左側方面に岡山城があります。現在では城に代わって岡山県庁庁舎が見えています。

京橋の西詰付近から上流を見た写真です。写真左側方面に岡山城があります。現在では城に代わって岡山県庁庁舎が見えています。岡山市街

旧山陽道は岡山市内の中心地のアーケードの中を通っています。朝早かったので閑散としていました。岡山なので桃太郎を前面に出したラーメン屋さんがありました。

岡山県は化石の宝庫だからなのか、商店街の所々にティラノザウルスやプテラノドンをかたどったオブジェが飾ってありました。

商店街を抜けて西に向かって歩くと、岡山駅の北側で地下道を通ります。

奉還商店街の街並み

地下道を抜けると、なんとも不思議な町名の ”奉還町” にでます。

旧山陽道沿いは奉還町商店街で、お店が軒を連ねています。

商店街に掲げられていた説明板によると、事の始りは慶応3年(1867年)の江戸幕府による大政奉還で藩の職を失った武士が、そのとき支給された奉還金(≒退職金)を元手に商売を始めたのが最初だそうです。その後、武士のみならず多くの商人が集まってきて商店街が形成されました。

学校でも習いましたが、武士の商法で上手くいくはずもなく、多くの元武士達は廃業を余儀なくされました。現在、奉還金で商売を始めて、残っている店は一軒だけだそうです。

国神社

奉還町を越えて小高い岡の岡山市北区三門中町に鎮座しています。

創建は貞観2年(860年)で祭神は 大国主命 事代主命 の2柱 との事です。

境内から岡山市内の眺望が良いとの事ですが、参道の階段を見て心が折れてしまったので参拝はしませんでした。

その国神社の前の街道沿いの一画に古民家が数軒残っています。改築して現在も住み続けているようです。

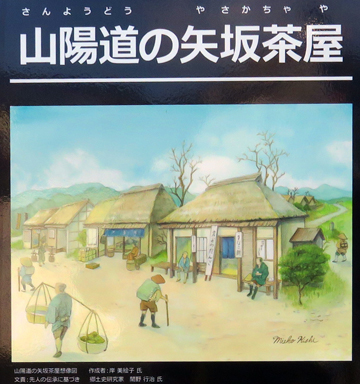

万成町・矢坂町付近

国神社がある京山と矢坂山に挟まれた道を北に歩いて行くと万成町・矢坂町になります。この付近まで来ると岡山市街からは離れた感じになります。

この区間は戦国時代宇喜多氏によって、岡山城下から従来の山陽道の備前一宮に繋がる新たな道として開発されました。そのときに三門町・万成町・矢坂町も街道沿いの町として誕生しました。江戸時代になると参勤交代や行商・旅人が多数往来するようになって、街道筋に茶屋や商いをする家々が立ち並び賑わったとの事です。

(説明板の記述を要約)

今では、面影はありませんが、茅葺屋根の茶店が軒を連ねている家並みを想像しながら歩くのも面白いです。

備前一宮駅

駅名からお分かりになると思いますが、写真の備前一宮駅の後ろ側に小高い吉備中山が写っていますが、 その山の麓に吉備津彦神社がが鎮座しています。

駅名からお分かりになると思いますが、写真の備前一宮駅の後ろ側に小高い吉備中山が写っていますが、 その山の麓に吉備津彦神社がが鎮座しています。山の反対側の麓には吉備津神社が鎮座しています。吉備津彦神社、吉備津神社は次のページに記載したいと思います。

本日は備前一宮駅まで歩いて行動は終わりです。

エピローグ

このページを書いて思ったのですが、岡山市を通って、岡山城址や後楽園に行かなかったのは手落ちだったと反省しています。歩いて旅をするのがコンセプトのホームページでも、もう少し名所を紹介したほうが良いかなと思っています。今後歩く道は極力名勝名跡にも行くようにしたいと思います。

END

2022年05月18日 作成

Column

広告

広告

広告

広告

広告

お買い物

お買い物