Denshi ashiato since2016

電子足跡:旧山陽道(西国街道)歩き旅

玖波宿から欽明路へ 山口県に入ります

プロローグ

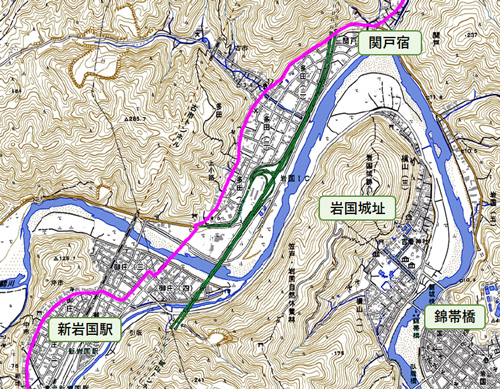

このページは旧山陽道(西国街道)を広島県玖波宿から広島県と山口県の県境の小瀬川を通って欽明路にでます。小瀬川は安芸と周防の国境で現在も広島県と山口県の県境です。玖波を越えると瀬戸内海は見えず山間の道を歩きます。旧山陽道は岩国城が在る山の西側、山陽新幹線新岩国駅付近を通っていました。

岩国城の東側の錦川には有名な錦帯橋が架かっていますが、旧山陽道から錦帯橋は見えませんでした。ここまで来て錦帯橋を見ないで帰るのは残念なので歩き終わった後に車で錦帯橋に行きました。錦帯橋の写真も掲載しています。

| 都道 府県 |

区間 | 通る宿場等 | 歩いた日 | GPS 移動距離 |

| 広島/山口 | 玖波駅-欽明路駅 | 玖波宿、苦の坂峠、安芸/周防国境、関戸宿、中峠・欽明路峠 | 2021/12/3 | 25.8㎞ |

|

|

|

| ↑GoogleMapと地理院地図にGPSログと写真がマッピングされた地図が開きます | GPSログをGoogleEarthでツアーする方法 | |

|

||

(カシミール3DによりGPSログを国土地理院地形図に描画してそのイメージデータを加工したものです。)

玖波宿

山陽本線玖波駅からスタートです。

玖波駅のそばには玖波漁港があるのですが、駅周辺から海を見る事は出来ませんでした。

玖波駅のそばには玖波漁港があるのですが、駅周辺から海を見る事は出来ませんでした。駅を出発すると、旧山陽道は山の麓の方に向かい、小高い所に道が続いています。朝焼けの瀬戸内海を望む事ができました。

小方付近

五街道細見には ”小方村”に入るには玖波からは "火の子峠" を越して小方村に着く様に書かれていますが "火の子峠" が何処なのかは今となっては分かりません。もしかしたら上の瀬戸内海の写真を写した付近だったのかもしれません。 写真の旧山陽道は微妙にカーブしていますが、現在の海岸線は埋め立てられて1㎞ちかく東ですが、以前は海岸が山陽道付近まで迫っていたのではないかと思います。このカーブは以前の海岸線の名残ではないかと思います。昭和2年に修正測図した地図を見ると現在商業施設や住宅になっている埋め立て地は無く海岸線に沿って道が描かれています。

写真の旧山陽道は微妙にカーブしていますが、現在の海岸線は埋め立てられて1㎞ちかく東ですが、以前は海岸が山陽道付近まで迫っていたのではないかと思います。このカーブは以前の海岸線の名残ではないかと思います。昭和2年に修正測図した地図を見ると現在商業施設や住宅になっている埋め立て地は無く海岸線に沿って道が描かれています。芭蕉句碑

氅(けごろも)に

氅(けごろも)につつみて ぬくし鴨の足

者世越(ばせを)

氅は鳥の羽毛で作った衣 あるいは外套の事だとの事です。

これまで松尾芭蕉の句碑は何回か見ましたが、芭蕉の表記を "者世越" と書いてある句碑は始めてみました。

広島県・山口県 県境を越える道

苦の坂

小方を越えると道は海岸線から山間の道へと変わります。

この道は "苦の坂" と言われていました。

旧山陽道は少しの間、山陽自動車道の脇を通って峠に向かっています。

旧山陽道は少しの間、山陽自動車道の脇を通って峠に向かっています。山陽自動車道の御園トンネルの入口の脇から峠越えの道になります。

仮設の階段を登ります

山陽自動車道の御園トンネルの入口の脇から峠越えの道になります。

アスファルトの道が続いていますが、通行止めになっていましたし、地図を確認すると、このアスファルトの道は行止りになっています。

脇に仮設の階段があります。この階段を登ると旧山陽道があります。

階段以外は果樹栽培をしている私有地ですので立入は禁止です。

何故、仮設の階段が設けられたのかは、この階段より下の本来の旧山陽道が台風の影響で崩落して通行不能になった為のようです

この道を通れないとかなり迂回しなければならないので仮設階段は助かりました。

苦の坂の峠

この階段から先の峠道は心地よい道です。

坂道の途中に郵便マークが付いた小さな建物がありました。なんの目的で建てられたのかは分かりません。

坂道の途中に郵便マークが付いた小さな建物がありました。なんの目的で建てられたのかは分かりません。苦の坂の峠

長州の役戦跡 苦の坂登り口

苦の坂の西の登り口です。そしてこの付近は慶応2年(1866年)6月13日幕府軍と長州軍が戦った古戦場です。

苦の坂の西の登り口です。そしてこの付近は慶応2年(1866年)6月13日幕府軍と長州軍が戦った古戦場です。長州討伐、長州征討、長州戦争とも言われている戦いです。

小瀬川(おぜがわ)河岸の古戦場

元治元年7月19日(1864年8月20日)に禁門の変=蛤御門の変を起こした長州に対して、長州追討の勅命が発せられ、元治元年(1864年)と慶応2年(1866年)の2回、幕府による追討軍が長州に進軍して戦った戦です。

元治元年7月19日(1864年8月20日)に禁門の変=蛤御門の変を起こした長州に対して、長州追討の勅命が発せられ、元治元年(1864年)と慶応2年(1866年)の2回、幕府による追討軍が長州に進軍して戦った戦です。説明板には慶応2年と書かれているので2回目の討伐軍との戦いという事になります。

進軍して来た幕府軍と長州軍は、慶応2年(1866年)6月13日に現在の広島と山口の県境である小瀬川(木野川とも)を挟んで布陣し、翌14日明け方に合戦の火蓋が切られました。長州軍有利で進んだ戦に幕府軍は総崩れになり敗退しました。

幕府軍は慶応元年(1865年)14代将軍徳川家茂(正妻は皇女和宮)が出陣し大阪城に進軍するも、家茂は慶応2年(1866年)7月20日に大阪城で病死しました。そして徳川慶喜が15代将軍になり、いよいよ幕末へと時を刻み始めました。

安芸国・周防国 国境

現在でも小瀬川(木野川)は広島県と山口県の県境です。江戸時代は小瀬川を舟渡りで国境を越えていました。

現代は小瀬川に架かる両国橋を渡ります。

周防国 山口県に入りました

写真左は山口県側の小瀬地区。写真右は広島県側の木野地区です。

この付近に渡し場がありました。

吉田松陰詩碑

夢路にも かへらぬ関を 打ち越えて 今をかぎりと 渡る小瀬川

安政6年5月28日 江戸に護送される吉田松陰は、この国境の小瀬川にさしかかり故郷である周防・長州に別れるときに詠んだものです。

五街道細見には小瀬川を渡った山口県側の小瀬地区(五街道細見では尾瀬と表記)に関所が設けられていたと書かれています。周防から安芸に入る関所を越え、二度と帰る事がない、その先に死が待っているかもしれない心境を "かえらぬ関" と表現したのかと思います。

吉田松陰辞世

われ今国の為に死す死して君親に背かず、

悠々たり天地の事、鑑賞明神に在り

身はたとえ 武蔵の野辺に朽ちぬとも

留めおかまし 大和魂

親思うこころにまさる親ごころ

けふの音づれ何ときくらん

関戸宿への道

関戸宿は有名な岩国の錦帯橋の上流2.5㎞ほどの所にある宿場です。錦帯橋とは岩国城址が在る山を挟んで反対側にあります。

小瀬地区から関戸宿に行くには山間の山道を通ります。

紅葉が美しい道でした。

途中、新道に沿って旧山陽道が残っています。

関戸峠

標高150m程度ですのでそれ程きつい登りではありませんでした。

関戸宿

関戸峠を越えて平地に着くとそこが関戸宿です。

小瀬地区からは3㎞弱の道のりです。

関戸宿本陣跡と吉田松陰東遊記念碑

関戸宿本陣跡に吉田松陰東遊記念碑が建っていました。

関戸宿本陣跡に吉田松陰東遊記念碑が建っていました。当時、隣国 清 はアヘン戦争でイギリスに大敗し、イギリスに支配される惨状が日本にも伝わっていました。このままでは日本も列強に支配され、日本という国が滅びるという危機感が高まっていました。

吉田松陰は、新しい西洋の知識を得る為に江戸へ遊学する事を決めました。しかし江戸でも松陰が思う様な指導は受けられず、このままでは駄目だと思い、その当時東北には通商を求めて度々ロシア船が来ていたのを知るや、見分を広げる為に東北へ旅立ちました。

以前、奥州街道を歩いたとき、津軽半島の先端付近の大泊で "松陰くぐり" という海蝕洞があると聞いた事があります。松陰はこの東遊で江戸のみならず東北の地まで足を運んでいたと知ると、吉田松陰の肖像画の印象とは異なり "行動の人" だったのだと感じます。

御庄付近

御庄と言っても何処?という感じですが、御庄は山陽新幹線の新岩国駅が在る所です。御庄は間宿だったのかもしれません。写真左:奥の建物は新岩国駅です

写真右:御庄の家並み

錦川鉄道錦川清流線

岩国市の川西駅からほぼ錦川に沿って上流の錦町駅まで続く全長32.7㎞の鉄道路線です。

岩国市の川西駅からほぼ錦川に沿って上流の錦町駅まで続く全長32.7㎞の鉄道路線です。鉄道路線の名前から想像が膨らみ、新緑の頃か紅葉のときに一度乗って見たい気持ちになります。

柱野駅付近

柱野駅は岩国駅から周南市櫛ケ浜駅まで続くJR西日本の岩徳線(がんとくせん)の駅です。駅のメタセコイアが紅葉して、周辺の杉とのコントラストが美しかったです。

中峠・欽明路峠

欽明路まで岩徳線に沿って道が続いています。岩徳線は一軒屋という地名の所からトンネルに入りますし、平行して走る県道15号線は二軒屋という所でトンネルになります。旧山陽道はそのトンネルの上の山中に道が続いています。

写真左:

道路脇の杉林の中に石垣が組まれて、ひな壇状になっています。かつてはここにも家が建って家族が生活していたのではないかと思います。

写真右:県道15号線欽明路隧道入口

中峠

標高200mほどの峠です。

欽明路峠

中峠と欽明路峠は500mほど離れています。標高もさして変わらず20mほど登り返すだけです。

峠道の途中の看板に書かれていた万葉歌です。作者は大宰府の少典山口忌寸若麻呂で天平2年(730年)に詠んだ和歌とのことです。

周防なる 磐国山を超えむ日は 手向けよくせよ 荒らしその道

この道がかつては険しい道だったと思わせてくれる和歌です。

欽明路

欽明寺

地名の欽明路は"路"と表記しますが、地名の由緒となったお寺は欽明寺です。

欽明寺は日蓮宗の古刹で、欽明天皇(540~571年)が筑紫から都に帰るとき、この地に御輿をたてたので、欽明寺と名付けたとのことです。(岩国観光.com より)

欽明寺は日蓮宗の古刹で、欽明天皇(540~571年)が筑紫から都に帰るとき、この地に御輿をたてたので、欽明寺と名付けたとのことです。(岩国観光.com より)

今回は岡山県三石から岡山市、広島市を通って山口県欽明路まで歩いて一旦帰宅します。

ふろく 錦帯橋

歩き終わった後、錦帯橋に行きました。

旧山陽道は岩国城址が在る山の西側を通っていました。錦帯橋は山を挟んだ東側に在ります。

旧山陽道は岩国城址が在る山の西側を通っていました。錦帯橋は山を挟んだ東側に在ります。カシミール3D 国土地理院

(カシミール3DによりGPSログを国土地理院地形図に描画してそのイメージデータを加工したものです。)

瓦そば

錦帯橋のたもとのお土産屋さんや飲食店が集まるエリアで名物の瓦そばを頂きました。以前TVで紹介されていたので一度食べてみたいと思っていました。

錦帯橋のたもとのお土産屋さんや飲食店が集まるエリアで名物の瓦そばを頂きました。以前TVで紹介されていたので一度食べてみたいと思っていました。そばをこんな風にして頂くのは始めてです。日本そばの焼きそばと言えば良いのか、味と香りがいつも食べるそばより濃い感じがして癖になる美味しさでした。

瓦そばを提供しているお店が複数在ったのですが、長州屋を選びました。理由は"長州"と聞くと、"長州力"本人より"長州小力"を思い出して、なんとなく親しみを感じたからです。(笑)

END

2022年09月02日 作成

Column

広告

広告

広告

広告

広告

お買い物

お買い物