Denshi ashiato since2016

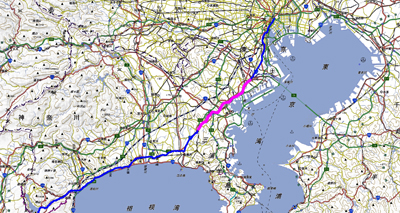

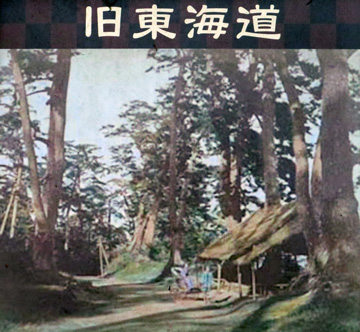

電子足跡:旧東海道歩き旅 川崎宿から戸塚宿へ

生麦事件現場、安藤広重 神奈川 台之景、権太坂、品濃一里塚 を通る道

プロローグ

旧東海道を川崎宿、神奈川宿、保土ヶ谷宿、戸塚宿へと歩いたときのページです。街道筋は旧街道の面影はほぼありませんが、歴史の授業で習う『生麦事件』の現場跡を通ったり、タウンゼント・ハリスが決めたとされる旧アメリカ領事館が置かれた本覚寺を通ります。そして、本覚寺のすぐそばの海蝕涯の上の道は安藤広重が描いた東海道五十三次のうち神奈川台之景の道です。描かれた茶屋のなかの『さくらや』は坂本龍馬の妻 お龍さんが中居として働いており、現在でも『割烹田中屋』として営業しています。

また毎年正月に全国中継される箱根駅伝で必ずと言って良いほど耳にする『権太坂』を通ります。ただし箱根駅伝の権太坂は国道1号線の坂ですが、旧東海道の権太坂はそこから少し北側の坂です。いわば元祖権太坂です。

更に、権太坂を登りきると武蔵国と相模国の国境を越えて、神奈川県で唯一両塚が残る品濃一里塚を通ります。

家並みは変わりましたが、そこかしこに歴史を感じる事が出来る道です。

| 都道 府県 |

区間 | 通る宿場等 | 歩いた日 | GPS 移動距離 |

| 神奈川 | JR川崎駅 -JR戸塚駅 |

川崎宿,生麦事件跡、神奈川宿、保土ヶ谷宿、権太坂、戸塚宿 | 2022/05/25 | 25.4㎞ |

kmz形式のGPSデータがリンクされています。 GoogleEarthがインストールされているとGoogleEarthで表示されます。 |

|

| GPS LogをGoogleEarthでツアーする方法 |

川崎宿

芭蕉句碑

当時としては川崎宿の京側の宿場外れ、現在の八丁畷駅付近にあります。

麦の穂を

たよりにつかむ わかれかな

元禄2年(1689)おくのほそ道の旅を終えて江戸に戻り『おくのほそ道』執筆。元禄7年(1694)4月『おくのほそ道』完成。

元禄7年(1694)5月11日 深川の庵を発ち故郷の伊賀(現三重県)に帰る途中川崎宿に立ち寄り門弟達との惜別の念をこの句にたくしました。

元禄7年10月12日大阪南御堂前花屋仁右衛門宅で51歳で死去。芭蕉没後130年余年後 俳人 一種が建てた句碑との事です。

鶴見

鶴見橋関門旧蹟

鶴見川橋を渡った西詰に在りました。説明板によると安政6年(1859)横浜開港ともない外国人に危害を加えることを防ぐ為に要所に関門や番所を設けて横浜に入る者を取り締まったそうです。鶴見橋関門は万延元年(1860)に設けられたそうです。

そして、その2年後 文久2年(1862)に後述する生麦事件が起きました。

鶴見川橋を渡った西詰に在りました。説明板によると安政6年(1859)横浜開港ともない外国人に危害を加えることを防ぐ為に要所に関門や番所を設けて横浜に入る者を取り締まったそうです。鶴見橋関門は万延元年(1860)に設けられたそうです。

そして、その2年後 文久2年(1862)に後述する生麦事件が起きました。

国道15号線を斜めに横切ります

鶴見区鶴見中央5丁目18の交差点は五叉路になっていて、旧東海道は国道15号線を斜めに横切っています。

鶴見区鶴見中央5丁目18の交差点は五叉路になっていて、旧東海道は国道15号線を斜めに横切っています。旧街道を歩いているといつも思うのですが、道というものは一度作ると何百年にもわたって残るものだと驚きます。

JR国道駅

更に、旧東海道は東海道本線鶴見駅からの支線である鶴見線をJR国道駅付近で横切ります。ガード下は通路になっていて独特な雰囲気があります。

建設は昭和5年で建設以来全く改装されていないそうです。

お店がある様に見えましたが営業はしていないようでした。

生麦村

JR国道駅を過ぎると、現在でも横浜市鶴見区生麦として地名に残っている生麦村を通ります。下の浮世絵の様に当時は海岸沿いの小さな村でした。

出典 貞秀『東海道之内 生麦』,鍵庄,文久3.

国立国会図書館デジタルコレクション

五街道細見(岸井良衛 青蛙房)には,『なま麦』のところに『蛤,章魚,烏賊をとりて売りなり。』と書いてあります。当時は海岸沿いの村だったので沿岸漁業で生計をたてていたのだと思います。現在はシャッターが降りた店が多かったですが魚屋さんの店が多く並んでいました。

生麦事件

生麦は歴史の授業で習う、 『生麦事件』 があった場所です。

文久2年(1862)9月14日、江戸から京都に帰る途中の島津久光一行400余名の大名行列に、イギリス人商人リチャードソンはじめ4名が大名行列に遭遇し、大名行列が通るときは土下座するという習慣を知らず、言葉も通じなかったため藩主の危機と感じた警備の武士にリチャードソンはじめ4名が切り付けられて死傷した事件です。

この事件をきっかけに薩英戦争が起こり、外国の軍事力を目の当たりにした薩摩藩は攘夷論は下火になり開国に転換する事になりました。

事件があった文久2年8月21日(1862/9/14)の半年ほど前の2月11日は14代将軍徳川家茂と皇女和宮の婚礼が行われ、江戸幕府の崩壊が始まり明治維新へと目まぐるしく移り変わる時代が始まりました。

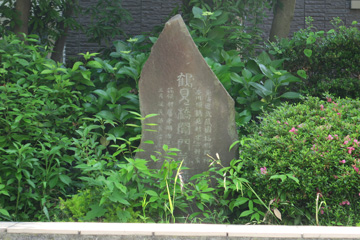

生麦事件現場

他の方達のホームページを見ると、事件現場に説明板があると書かれていました。それらしい説明板を探したのですが見当たらず、付近にいらした住民の方に聞いたら、丁度工事をしている家の所が事件現場との事でした。

他の方達のホームページを見ると、事件現場に説明板があると書かれていました。それらしい説明板を探したのですが見当たらず、付近にいらした住民の方に聞いたら、丁度工事をしている家の所が事件現場との事でした。生麦事件碑

斬りつけられたリチャードソンは事件現場から馬に乗ったまま横浜方向に走り、700mほど離れた場所で落馬して絶命。落命した場所に黒川荘三氏が明治16年に建てたとの事です。

現在は国道15号線と高速道路が交差するの高架下に在ります。

ちなみに碑の後ろ側はいつもお世話になっていますが、キリンビール横浜工場です。ビール工場なので生麦に工場を建てたのかどうかは分かりません。

神奈川宿

県名にもなっていますが 神奈川宿 って何処に在ったの? と云うのが本音です。駅で云うと京急神奈川駅の東側、神奈川公園付近です。別の言い方をすると、箱根駅伝復路のTV中継で横浜駅付近の給水ポイントを越えて少し東京よりに行った所です。

写真左:マンションが建っている付近に青木町本陣が在りました。

写真右:神奈川公園

神奈川公園付近から国道15号線から右に入って宮前商店街を抜け鉄道の跨線橋を渡ります。

本覚寺

跨線橋を渡るとすぐに本覚寺があります。

本覚寺は曹洞宗のお寺ですが、タウンゼント・ハリスがアメリカ領事館として使用する事を決めたお寺として知られています。

先に記載した生麦事件では薩摩藩士に斬りつけられた4名のうちマーシャルとクラークが本覚寺に逃げ込み、医師のヘボンの治療を受けています。

神奈川区台町

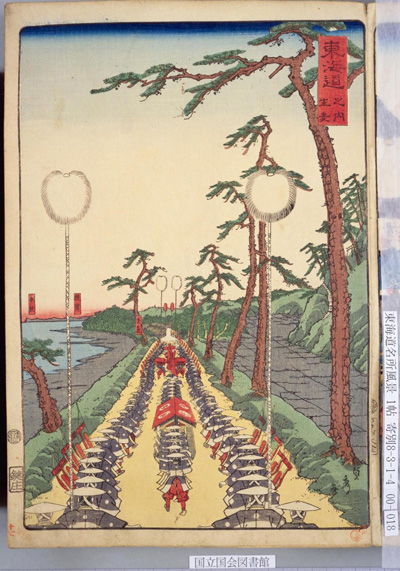

本覚寺からは横浜駅の西側かつての海食崖に続く道を歩きます。

この道は安藤広重の浮世絵に描かれている道です。

浮世絵で分かるように現在の横浜駅周辺から東側はかつては海でした。

出典:安藤広重 画 ほか『東海道五十三駅風景続画』,岩波書店,1919. 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/1902623/1/21

東海道中膝栗毛には『海ぞいの片側に、茶屋が軒を並べ、いづれの店も、座敷は二階にあって、欄干つき廊下、つきだし桟敷をこしらえてあった。波うちぎわからの景色が特によい。』と浮世絵そのままの情景が描かれ、弥次さん北さんは茶店に入って鯵の焼き物と酒を飲んでいます。

ここにも歴史があります。お龍、その後

ところで、

この絵に描かれている『さくらや』(絵の右側から3番目の店)は坂本龍馬の妻 お龍 が未亡人となったのち関東に出て来て中居として働いていました。さくらやは現在も割烹田中屋として営業をしています。

割烹田中屋

割烹田中屋のホームページへ

割烹田中屋のホームページへ 京美人の お龍さん の写真が掲載されています。

お龍さんは京をでて、さくらやなどで働き自活していましたが、明治8年(1875年)に西村松兵衛と再婚しています。再婚後も平穏な生活では無かったようで、晩年は大酒を飲み、酔うと「私は龍馬の妻だった。」と言っていたとの事です。そして明治39年(1906年)1月15日に66歳で没しています。

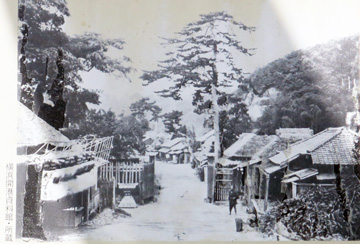

神奈川台の関門跡

上記の鶴見にも 鶴見橋関門旧蹟 が在りましたが、神奈川宿の東西にも関門があり、ここは西の関門です。実際には現在 碑が建っている場所より少し西よりに在ったそうです。明治4年(1871)に他の関門・番所とともに廃止されたそうです。

左の写真は説明板に掲載されていた横浜開港資料館所蔵の当時の写真

左の写真は説明板に掲載されていた横浜開港資料館所蔵の当時の写真上の写真を見ると下り坂になっています。現在でも神奈川台(現在の地名では高島台か?)から沢渡(さわたり)という地名を越えて平地に下る道が続いています。

現在の旧東海道は沢渡の上に橋が架かっていてそれを通って行きますが、かつては地名の通りに沢を渡って行ったのだと思います。写真を見る限りですが、この沢は結構深い谷だったのか、あるいは広重の絵の様に海がここまで迫っていたのなら入り江だったのかもしれません。

現在の旧東海道は沢渡の上に橋が架かっていてそれを通って行きますが、かつては地名の通りに沢を渡って行ったのだと思います。写真を見る限りですが、この沢は結構深い谷だったのか、あるいは広重の絵の様に海がここまで迫っていたのなら入り江だったのかもしれません。 更に、神奈川台関門跡が在る道路の反対側はかなり急峻な100段ほどの階段道路になっています。

更に、神奈川台関門跡が在る道路の反対側はかなり急峻な100段ほどの階段道路になっています。これらはこの土地がかつては海食崖で海食崖の上に旧東海道だ通っていた痕跡です。

神奈川宿から保土ヶ谷宿へ

浅間神社昭和18年(1943)公開の黒澤明監督の姿三四郎のロケ地として知られています。

下のリンクをクリックしてみてください。当時の画像が掲載されています。

下のリンクをクリックしてみてください。当時の画像が掲載されています。黒澤明『姿三四郎』のロケ地、横浜市西区の浅間神社: 武相二万歩 (cocolog-nifty.com)

上記のホームページに書いてある事ですが、そばの浅間台は同じく黒澤明監督の 『天国と地獄』のロケ地です。

ところで、浅間神社の付近の地名は浅間町ですし隣の地名は南軽井沢・北軽井沢です。長野県の浅間山と軽井沢と同じです。なにか関係があるのかと思いましたが "はまれぽ.com"さんのページに詳しく書いてありました。

境内からは新しい横浜市街が良く見えます。

八王子道追分

八王子道は 帷子川(かたびらがわ)に沿って町田・八王子へ続く道です。横浜開港以後は横浜に絹が運ばれる様になったので『絹の道』とも云われています。

写真左が旧東海道、右が八王子道

写真左が旧東海道、右が八王子道八王子道追分を過ぎるとこのエリアだけ異様に賑やかな商店街がありました。昭和感が溢れ活気に満ちています。何故このエリアだけこんなに賑やかなのかは良く分かりませんが、商店街の名前が洪福寺松原商店街なので門前町として栄えたのかもしれません。

保土ヶ谷宿

元々の宿場は権太坂付近の元町にありましたが、現在の東海道本線保土ヶ谷駅付近に新町が出来ると保土ヶ谷が宿場に指定されました。

出典:安藤広重 画 ほか『東海道五十三駅風景続画』,岩波書店,1919. 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/1902623/1/22

安藤広重の絵は、今は無い帷子橋(大橋、新町橋とも)を渡って保土ヶ谷宿に入る情景を描いていいると云われています。

現在では帷子川が北側に付け替えられた為、絵に描かれた帷子橋は存在しませんが、相鉄線天王町駅前広場に当時の橋の場所に橋を模した歩道が設けられています。

現在では帷子川が北側に付け替えられた為、絵に描かれた帷子橋は存在しませんが、相鉄線天王町駅前広場に当時の橋の場所に橋を模した歩道が設けられています。

金沢横丁道標四基

かつての宿場の中心部に追分が在り、金沢・浦賀方面に行く道が分かれていました。その道から更に枝道があるため4基の道標が建てられたとの事です。

かつての宿場の中心部に追分が在り、金沢・浦賀方面に行く道が分かれていました。その道から更に枝道があるため4基の道標が建てられたとの事です。説明板に右から以下の様に彫られていると解説がありました。

円海山之道 天明三年建立

かなさわ、かまくら道 天和二年建立

杉田道 文化十一年建立

富岡山芋大明神社の道 弘化二年建立

『円海山』は横浜市磯子区の三浦半島北部の153.3mの山

『かなさわ』は現在の京急金沢八景駅付近

『杉田道』は現在の横浜市磯子区杉田付近

『富岡山芋大明神社』は横浜市金沢区富岡の長昌寺の芋観音のことと思われます。("芋"は疱瘡=天然痘の事で疱瘡の守り神として信仰されていた)

この追分を曲がると東海道本線の踏切を渡り三浦半島の付け根付近に複数の道が続いていました。

この追分を曲がると東海道本線の踏切を渡り三浦半島の付け根付近に複数の道が続いていました。保土ヶ谷宿本陣跡

東海道本線の踏切を渡ると旧東海道はこれまで南南西に向かっていたのが西に方向を変えます。その曲がり角に本陣が在りました。

東海道本線の踏切を渡ると旧東海道はこれまで南南西に向かっていたのが西に方向を変えます。その曲がり角に本陣が在りました。権太坂

本陣跡を越えるとすぐに権太坂になります。

これほど有名な坂は乃木坂・桜坂を除いて無いのではないかと思います。

毎年正月に全国放送される坂です。

毎年正月に全国放送される坂です。ですが箱根駅伝で走る権太坂と旧東海道の権太坂は別の坂です。

旧東海道の権太坂は駅伝で走る国道1号線の北側に続いています。

国道1号線に斜め接続している右側の坂が旧東海道の権太坂です。

日本橋から歩いてくるとここまではほぼ平坦な道ですが、権太坂で初めて本格的な登り坂に遭遇します。

坂を登りきると横浜市街が望める風景が待っていいます。電線が邪魔ですけど。

武蔵国/相模国 国境

境木地蔵尊 権太坂を登り切りると境木地蔵尊があります。

権太坂を登り切りると境木地蔵尊があります。境内は木陰がありベンチもありますのでお参りをしてから休むのに丁度よいです。

境木地蔵尊の前はかつては武蔵国と相模国の国境でした。

江戸期までの人達はここに来て初めて他国に来たと実感したわけです。

現在で云えば羽田や成田を飛び立って、外国の空港に着陸したとき様な感覚なのだと思います。

明治になる前までは『日本国』という概念は希薄で『国』とは武蔵国、相模国など7世紀以来の地方行政単位を意味するのが普通でした。幕末から欧米列強の脅威にさらされ国防上の必要性からも『日本国』という概念を明確にして帰属意識を一元化、別の言い方をすれば明治新政府の中央集権化を進める為に『国家』『国民』を創設する必要があったと考えられていたとの事です。

(歴史人 「日本国民」という概念はいつ生まれたのだろうか? -国民国家の創設- を参考にさせて頂きました)

相模国を歩く

焼餅坂国境を越えて相模国に入りました。現在の地名では横浜市戸塚区品濃町です。ここからは戸塚までほぼ下り坂です。

焼餅坂は坂の傍らの茶屋で焼き餅を売っていたので焼餅坂と云われるようになったそうです。

東海道中膝栗毛には、『笑いのめして行くうちに、品野坂という所についた。ここが武州相州の国境だときかされて、・・・』と書かれています。

地名は品濃町なので品野坂とも云われていたのだと思います。

品濃一里塚

坂の途中に江戸から数えて9番目の一里塚があります。ここまで約36㎞歩いてきて塚が現存している一里塚はここが最初で、旧東海道を挟んで両塚が残っています。両塚が現存しているのは神奈川県内ではこの一里塚だけだそうです。

坂を下って来ると戸塚市街が見えてきます。坂が終わる付近に説明板がありましたが、こちらには『品濃坂上』と書いてあります。

説明板に掲載されていた明治初期の品濃坂の写真です。現在とは全く異なる風景です。

説明板の所から狭い階段を降りると旧東海道は空中を通っていました。

下の道路は横浜市環状2号線です。

戸塚宿

江戸を朝発つと40㎞くらい歩いて戸塚宿で宿泊するというのが当時の一般的な行程だったとの事です。弥次さん北さんも戸塚宿の笹屋に宿泊するつもりが、丁度大名の宿泊と重なっようで、泊まれる旅籠が見つからず、宿場外れの新規開店の旅籠にようやく宿をとり、新規開店の祝い酒を飲んで、中居さんを口説くも上手く行かず、垢じみた夜着にくるまって虱(しらみ)に喰われ一夜を過ごしました。

出典:安藤広重 画 ほか『東海道五十三駅風景続画』,岩波書店,1919. 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/1902623/1/23

上の広重の絵は柏尾川に架かる吉田大橋(当時は大橋と云われていた)の風景を描いています。

上の広重の絵は柏尾川に架かる吉田大橋(当時は大橋と云われていた)の風景を描いています。丁度、絵の様に橋の所にリュックを背負った人が通りかったので慌ててシャッターを切りました。

今日はJR戸塚駅まで歩いて行動は終わりです。

エピローグ

歩き終わってみると、生麦事件の事件現場や龍馬の妻 お龍さんが働いていた料亭が現存していたり、或いはTVでしか見た事がない権太坂のそばを通ったりと、教科書やTVでしか知らなかった事が目の前に現れきて、ワクワクする感じが残っています。教科書やTVで知る知識はある意味では絵空事ですが、実際に身体を動かしてその場に立つとより現実感が増して、記憶の底の方まで残る感じがします。

END

作成:2023年04月11日

広告

Column

広告

お買い物

お買い物